| 浏览次数:-作者: 信息来源: 转自河池市档案馆 发布时间:2024-10-25 10:16:53 |

追求进步 光荣加入中共

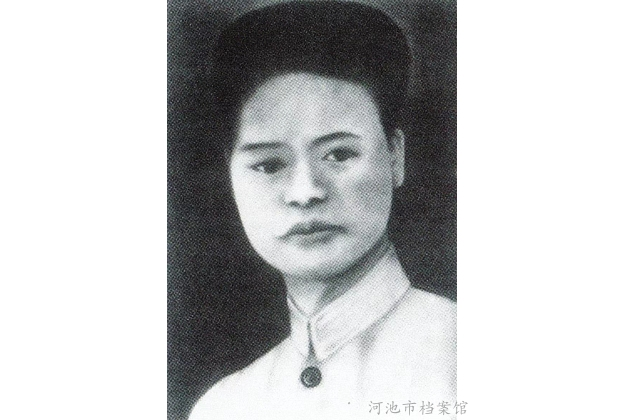

张卓良(1915—1949),又名李明,汉族,中共党员,出生于广东省兴宁县上官村(今兴宁市合水镇上官村)一个贫苦的农民家庭。兴宁地处梅江支流宁江流域,上官村位于兴宁东北部偏远山区,与县城(市区)相距30余公里。

张卓良烈士

张卓良早期在广东开展革命活动,后根据组织安排,1943年秋转移到广西、1948年8月赴河池县(今河池市金城江区)从事革命活动,先后改名张汉超、张卓良。

张卓良的父亲张锦香粗通文墨,1941年病故,母亲何三妹是一个善良的客家妇女。张卓良兄弟二人,弟弟张汉祥,全家主要靠租种他人土地收入和父亲烧木炭补贴,勉强维持生活。

张卓良年幼时在族人资助下到县城体铭小学读书,1934年考入兴宁县立第一中学校(简称“兴宁一中”)读初中。同年秋,在进步教师罗元贞影响下,张卓良等一批关心国事、富于正义感的师生成立“三四读书会”(“三四”意即成立于1934年,“三四”还与“生死”谐音,寓意“我们志同道合、生死与共”)。读书会成立后,张卓良等骨干成员组织会员阅读《共产党宣言》《莫斯科印象记》《社会科学入门》《铁流》《毁灭》等进步书刊,使同学们开阔眼界,开始关注劳苦大众疾苦,积极探讨国家前途和命运,逐步接受革命理论启蒙和爱国主义思想教育。

张卓良烈士故居

1936年1月,为响应北平发生的一二九运动,校学生会主席张卓良协助来自中山大学的李钧祥、罗宗秀,在兴宁一中大成殿礼堂召开学生大会,号召广大青年学生和民众起来反蒋抗日,组织宣传队深入各区乡进行抗日宣传活动。1936年暑假期间,“三四读书会”留校会员印发《告兴宁同胞书》,宣传中共中央“停战议和,一致抗日”的主张。1937年七七事变后,张卓良、何捷芳等人,推动“三四读书会”与罗亚辉、廖立民等组建的“新运剧社”两股进步力量汇合起来,在全县范围内广泛开展抗日救亡宣传工作,动员群众支持抗战;热情参加“拉丁化新文字”运动,创造性地编印《客家话(兴宁话)新文字》,在城乡知识分子中推广。罗亚辉在《回忆张卓良同志》一文中评价:“卓良同志读书用功,成绩优良,精明能干,工作踏实,写作敏捷。不少宣传文字,出自他的手笔。”

1937年秋冬之际,因家庭经济困难,张卓良从高中辍学回家,和父亲一道上山烧炭谋生。次年,他到以彩小学任教。1938年11月,由王道生介绍,张卓良加入中国共产党,从此将自己的一切献给党的事业。

辗转两广 遍洒革命火种

入党后,张卓良先后担任中共以彩小学支部书记、城东总支(1940年中共兴宁县中心区委下辖的4个基层总支之一)书记。他在学校周会上生动阐述国际国内形势,号召全民团结抗战,感染了近千名热血师生;带领学生参加抗日募捐活动,高唱抗日救亡歌曲;组织农民夜校、妇女识字班,编写识字教材,努力提高农民文化水平和思想觉悟。他积极培养学生积极分子,向他们秘密讲述红军二万五千里长征以及八路军、新四军英勇抗击侵华日军的故事,推荐阅读美国作家斯诺著作《西行漫记》。1940年间,他介绍进步学生罗滨、罗章等6人参加中国共产党。罗滨、罗章从此迈上革命征途,逐步成长为广东地方重要干部。改革开放后,罗滨先后担任《梅江报》社总编辑、中共梅县地委宣传部部长、梅县地区文联主席,是广东知名作家;罗章历任深圳市政府办公厅副主任、市文教办副主任、市计委副主任等职,为深圳特区建设作出积极贡献。

在以彩小学工作期间,张卓良密切联系县城的植基小学、家乡的墩下小学(上官小学)等学校,指导党员和进步教师开展抗日宣传活动。

1941年秋,张卓良受到国民党特务监视,中共梅县中心县委将其调到蕉岭、三圳交界的杏村小学和梅县隆文中学教书,后又转移到蕉岭县工作。由于中共地下党组织遭到破坏,张卓良被捕。他临危不惧,在狱中坚持斗争,经受住了敌人的严刑逼供,没有暴露党的秘密,不久在党组织的营救下出狱。

1942年6月,设在广东大埔县的中共南方工作委员会遭到国民党特务机关破坏,史称“南委事件”。1943年秋,按照中共中央“隐蔽精干,长期埋伏,积蓄力量,以待时机”的指示精神,为躲避敌人的搜捕,张卓良从广东兴梅(今梅州市)地区转移到广西忻城县立国民中学(今忻城中学)任教,传播革命思想。

1944年秋,应隆山(今属马山县)县立国民中学(后改为隆山县立初级中学,今马山中学)校长许祖敬先生邀请,张卓良和林静中、彭剑钊、罗方源、王映芬等人到该校教书。1945年六、七月间,经广东兴宁人、中共都安中学支部书记何科明介绍,中共右江党组织负责人区镇两次来到隆山,先后为在广东入党的张卓良、林静中、彭剑钊、罗方源四人重新办理入党手续,主持成立中共隆山初中支部,张卓良任书记。

在隆山期间,张卓良组织学校党员和进步教师,向青年学生宣传抗日救国道理,增强大家抗战必胜的信念;指导在校内公演进步歌剧《军民进行曲》《兄妹开荒》及当时在解放区流行的秧歌舞;组织成立读书会、时事研究会,出版油印进步刊物《知识介绍》,促使学生传阅《民主周刊》《新华日报》《群众》《正报》等进步报刊;组建妇女研究会,利用业余时间为会员讲课,提倡男女平等,勉励女生们勤奋学习。在张卓良等党员和进步教师的影响下,隆山初中成为隆山县革命的摇篮,许多学生义无反顾地投身革命。1985年5月,隆山初中14班学生、原百色县(今百色市右江区)县长黎明(女)深情回忆:“值得荣幸的是我自己也作为当中的一员,投身革命的洪流中,虽然现在时过境迁了,但回顾三四十年前的往事,胸中还澎湃着当年的革命激情……追昔抚今,我依然深深地怀念我们革命的引路人——隆山中学第一任地下党支部书记张汉超烈士。”

1946年秋,形势趋于恶化,张卓良离开隆山初中,前往绥渌中学(今扶绥县东门中学)教书,一个学期后又转移到宾阳中学任教。1947年7月,根据覃桂荣(时任中共粤桂边工委广西右江特派员)、区镇(时任中共右江领导小组组长)指示,张卓良、何科明从宾阳奔赴万冈县(今巴马瑶族自治县)组织武装起义,途经田东转入山区后与国民党民团相遇,敌人对他们搜身检查,因带路人身上带有短枪和刀,张卓良、何科明受“嫌疑”被带回县政府,初步审讯后关进监狱。不久,敌人听闻中共地下党组织准备武装劫狱,即将张卓良、何科明押送到百色专署军事法庭候审。张卓良在监狱中机智地与敌人周旋一年多,经党组织筹款买通法官,积极组织营救,法官在多次审讯后,便以查无实据为由,宣判“取保释放,驱逐出境”,责令张卓良、何科明返回广东。

不畏艰险 投身武装斗争

1948年8月,张卓良出狱后,由中共右江地委分派到河池县协助党的工作。中共河池特支副书记韦景光(同年11月改任书记)专程到光隆乡(今属都安瑶族自治县下坳镇)迎接远道而来的张卓良,两人一见如故,相谈甚欢。在认真听取韦景光关于河池县党组织建设和开展游击斗争计划的介绍后,张卓良立即请求安排工作。经河池特支研究,决定派张卓良、韦元相、韦灿等人深入河池、东兰、都安三县交界的光隆乡光合山区发动群众,组织革命武装。他们走村串户,向贫苦群众耐心讲述共产党领导穷人翻身求解放等革命道理,动员青年农民参加革命队伍,积极争取当地开明人士的支持。9月,在光合村成立中共光合支部,韦灿任书记。10月,组建河池特支领导的第一支武工队——光合武工队,杨先修任队长,队员10余人。其间,张卓良等人还到河池县隆旺乡隆才峒(今属都安瑶族自治县)、东兰县板升乡(今属大化瑶族自治县)等地,协助当地同志筹备武装斗争。

11月,张卓良、韦元相、杨先修带领光合武工队部分队员前往都安县镇西乡(今属大化瑶族自治县)参加上级党组织举办的武工队骨干学习班。学习内容包括《桂西人民革命行动纲领》、形势教育、枪支筹集、射击原理、游击战术、相关革命纪律等,白天学习理论,晚上练习走山路。经一个月培训,队员政治、军事素质和战斗力明显提高。

从镇西回到光合村后,按照河池特支指示,张卓良组织开展打击反动分子活动,率光合武工队捉拿反动村长罗若高,命令其退还贪污的公款和勒索百姓的钱财,收缴反动分子枪支,同时尽心尽力解决贫苦农民的实际困难。在此前后,光隆武工队、下坳武工队、保平下洛武工队、保平南排武工队、板坡武工队、九圩武工队相继成立,全县革命武装日趋壮大,开展武装斗争的条件逐步成熟。

1949年2月8日(一说14日),韦景光、张卓良在光隆都六(今属下坳镇光隆村可品屯)召开会议,将到会武工队员分成3个伏击小组,趁下坳圩日袭击下坳乡反动乡长冯嘉隆、光隆乡反动乡长韦隆转。当天,第一组在下坳街未搜寻到冯嘉隆;第二组在古云峒发现从下坳返回的韦隆转后,开枪射击,可惜未能命中,这是解放战争时期中共河池特支打响全县武装斗争的第一枪。2月18日,光隆武工队在光隆亮岩内设伏,击毙罪恶累累的敌特分子田德高。

2月下旬,国民党河池县县长廖英蛟纠集河池、南丹、宜山(今河池市宜州区)、思恩(今属环江毛南族自治县)四县民团和省保安二团共1200余人,对光隆、下坳游击根据地进行大规模“围剿”,妄图一举消灭武工队。当时,县政府贴出悬赏告示,凡抓获韦景光、张卓良其中之一者,赏光洋5千元。3月上旬,张卓良指挥武工队坚守光隆乡古蒙坳口,多次击退装备精良敌人的进攻。5月初,韦景光、张卓良调动多支武工队,集中兵力围攻驻守下坳之敌,张卓良向指战员提出“解放下坳街,活捉廖英蛟”的口号,经两天两夜激战,给敌人予沉重打击后,因国民党宜山专署专员陈与参率部前来为廖英蛟解围,武工队主动撤出战斗。随后,韦景光、张卓良指挥全县武工队(游击队),采取内外线配合作战,声东击西,到处袭击敌人,使其疲于奔命、惶恐不安。5月中旬,敌人唯恐县城失守,被迫从光隆、下坳游击区撤兵回守县城,武工队取得为期80多天的光隆、下坳反“围剿”胜利。此役,共毙敌58人,俘敌24人,缴获机枪一挺、步手枪一批。

随后,韦景光、张卓良到解放了的光隆、保平、九圩、三旺等乡,建立乡村革命委员会,组建民兵队伍,进一步壮大人民武装力量。有一次,两人来到长老乡指导工作,时值夏季灾荒,群众缺粮十分严重,经商量决定打开粮仓,将国民党县政府积存的数万斤粮食分给缺粮群众。此举深受群众拥护,当地和邻县乡村投奔武工队的青年日渐增多。

1949年7月,根据中共右江地委指示,中共河池县特支领导的武工队(游击队)改编为桂西人民解放军第十支队(简称“第十支队”),隶属桂西人民解放军司令部,下辖5个大队和5个独立中队,共1200人,韦景光任支队长兼政委,卢继馨任副政委兼政治部主任。当时上级党组织规定,凡是被捕入狱的党员出狱后都要接受党组织审查,经党组织批准恢复党籍后才能担任适当职务。张卓良第二次出狱到河池工作,由于战争环境,无法对他在狱中表现及时进行审查,右江地委没有委任他正式职务。在那战火纷飞的日子里,河池特支负责人韦景光对上级党组织派来的张卓良特别尊重和信任,支持其大胆工作;作为事实上的领导人之一,张卓良毫无怨言地参与河池特支组织革命武装、创建游击根据地、反“围剿”等活动,并主持全县武工队以及改编后支队的政治工作,实际上起着政委的作用。1984年秋,经中共广西壮族自治区委员会组织部批准,追认张卓良为桂西人民解放军第十支队政委。

7月下旬,大丈乡形势一度紧张,张卓良不顾身体虚弱,从保平乡下洛村(今金城江区保平乡下洛村下洛屯)前往了解情况,以便就近指导工作,途经五圩时痢疾发作,病情十分严重,由战友抬回下洛休养。由于当时缺少医药,张卓良不幸于8月4日病逝,年仅34岁。

民政部颁发的张卓良《革命烈士证明书》

虽死犹生 精神历久弥新

中华人民共和国成立后,张卓良被民政部追认为革命烈士。他病逝时,葬在下洛村边一处环水的土坡上。为了便于更多的干部群众每年开展祭扫活动,地方党委、政府于1974年将烈士的遗骨迁到保平乡街边的土坡上(今保平革命纪念园),与他的战友覃天铭(保平南排武工队队长)烈士为伴(合葬);1992年4月,在金城江公园设立张卓良烈士纪念碑;2013年4月,对保平革命纪念园进行修膳,分别建立张卓良、覃天铭烈士墓。

回顾张卓良的一生,对党忠诚、对共产主义事业忠诚贯穿其革命生涯的始终。

源于忠诚,他赴汤蹈火,生命不息,战斗不止。张卓良自1938年入党后,服从组织安排,不辞辛劳,奔走广东兴宁、梅县、蕉岭和广西隆山、绥渌、宾阳、河池多地,不计名分和地位,传播革命火种;为革命两度入狱,面对凶恶的敌人,正气凛然,铁骨铮铮;在生命垂危时刻,仍询问各地战况,期望第十支队扩大战果,配合南下解放军解放全县,践行着为共产主义奋斗终身的神圣誓言。

源于忠诚,他艰苦奋斗,以身作则,公而忘私。张卓良到河池工作时,没有御寒的衣服,却将韦景光送给他的一件绿色旧毛衣,转给站岗放哨的战士轮流穿;开展武装斗争后,经常风餐露宿,有时一天只能吃一餐饭,仍斗志昂扬地率领战士们跋山涉水。原第十支队三十三大队大队长韦干回忆,1949年春夏之间,张卓良在韦干家住了10余天,他身体不好,每晚都工作到深夜。他叮嘱新入党的韦干:“我们要无条件地接受组织考验,毫无怨言地做好党的工作。”

张卓良舍小家为大众,是其子孙后辈和乡亲们的骄傲。其长孙、中共党员、深圳市翠北小学退休教师张标在采访中对笔者说:“1943年秋,祖父前往广西时,父亲张秀平(张卓良、叶仕招夫妇独子。叶仕招,兴宁市黄陂镇大一村人,1954年病故)年仅3岁,祖父这一走就再也没有回过家乡……对于为革命历经艰险、不畏牺牲的祖父,父母亲和我们兄妹六人及各自的家人都引以为荣。2021年5月,上官村部分党员、村干和我的弟弟、弟媳,代表乡亲们千里迢迢赴河池市金城江区为祖父扫墓,祭奠忠魂,寄托哀思。”

张卓良先后在多所中小学校秘密开展卓有成效的活动,引导无数青年走上革命道路。他对好学上进、富有正义感的学生关爱有加,令人印象深刻,影响深远。1941年春到以彩小学读五年级,受张卓良影响参加革命的李青冈在《共产党人的正气歌——怀念我的启蒙老师张卓良》一文中写到,1948年秋,我高中毕业回到母校以彩小学教书,张卓良老师的音容笑貌、高风亮节和其对学生身教言传的形象,在他住过的房子、站过的讲台和他活动过的操场,都会勾起我无穷的回忆。张卓良鼓励以彩小学学生罗滨坚持写日记,勇敢地与疾病作斗争,殷切希望罗滨“好好学习,努力工作,做个好的共产党员”。40余年后,罗滨仍然难忘当年老师的亲切教诲,挥毫赋诗,景仰之意、思念之情溢于言表:

纷纷桃李请缨时,鼙鼓声中遇睿师。

铁岭巍巍昭劲骨,宁河浩浩润神思。

茫茫子夜传明烛,飒飒春风破骊词。

四十一年风雨雪,梅花长对忆英姿。

人们常把梅花喻为坚韧不拔、坚贞不屈,自强不息、奋勇当先的象征。这些,也正是张卓良烈士人格的真实写照。