| 浏览次数:-作者: 信息来源: 转自本网 发布时间:2023-09-14 09:14:25 |

这里是兴宁市区的一座古老建筑,展现了兴宁崇文尚学的历史风范,见证了无数兴宁学子的飞黄腾达,这里便是兴宁最早的县学——兴宁学宫。

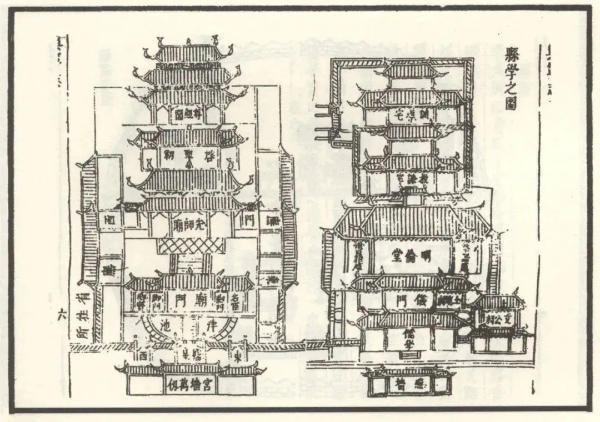

兴宁学宫有史料记载以来,已有七百多年历史。学宫始建于何时,南宋以前无从考究,它的建立充满坎坷,几经损毁又再重建。有记载的历史,是南宋嘉定年间(1208-1224)在县东百步建有宣圣庙,这便是兴宁学宫的前身,可惜元代遭兵乱毁坏。至明洪武四年(1371),县丞刘昭辅肇创学宫于县东南,天顺五年(1461)又遭贼乱被毁,到成化七年(1471)知县郑逊等重建;明成化十八年(1482),巡查御史徐瑁,从士子之请,改建学宫于旧岭东道地(今兴民中学校址)。学宫内的建筑在清朝、民国时期均有重建及修缮,上世纪80、90年代也对部分楼阁进行了重建或改建。1989年,兴宁学宫被广东省人民政府公布为省级文物保护单位。 兴宁县学图(摘自崇祯《兴宁县志》) 学宫现存的古建筑有棂星门、泮池、大成门、东西庑、大成殿。大成殿是学宫的主要组成部分,红墙白柱,雕梁画栋,飞檐翘角,殿脊上端中部镶嵌着一个巨大的葫芦,殿檐斗拱上有精雕彩绘,丰富多彩,殿内挂有康熙皇帝御书拓匾,具有极高的建筑艺术和文物保护价值。 兴宁学宫历史悠久,一直发挥着继承和传播民族文化、开发民智的作用,是古时候举行科举考试的地方。在科举时代每年举行春秋二祭,由县官司主祭,科举名位高者及在学生员均须参加。 清末废科举后,学宫改建成兴民学校,著名爱国志士丘逢甲首任校长,后兴宁县立中学也设于此。1925年,周恩来率领黄埔军校学生东征时,曾在学宫内设指挥部,宣讲革命真理。1929年由兴民、县立、高级三所中学合并成立兴宁第一中学。因此,兴宁学宫是我市文化的渊薮,又是新文化的策源地之一。 据史籍记载,自宋出探花罗孟郊以来,县内代出名宦学人。明王天与,清何映柳,至晚清民初,有文学之胡曦、数学之饶宝书、经学之罗斧月、数学之罗蔼其以及史学之罗幼山,均为文化建设之佼佼者。自宋至清,兴宁籍士子考取文甲科进士的24人、举人的140人、副榜的28人,武甲科进士的11人、举人的80人,可考证者共计189人,他们的功名、业绩均与学宫有密切的联系。 至现代,学宫在兴宁文化教育史上的影响,日益见其光彩,自兴宁市第一中学和兴宁市兴民中学以学宫为校址后,培养了万千国家栋梁和社会精英,五湖四海,军政工商,群星灿烂。学宫千百年来熠熠生辉,孕育兴宁成为文化之乡!