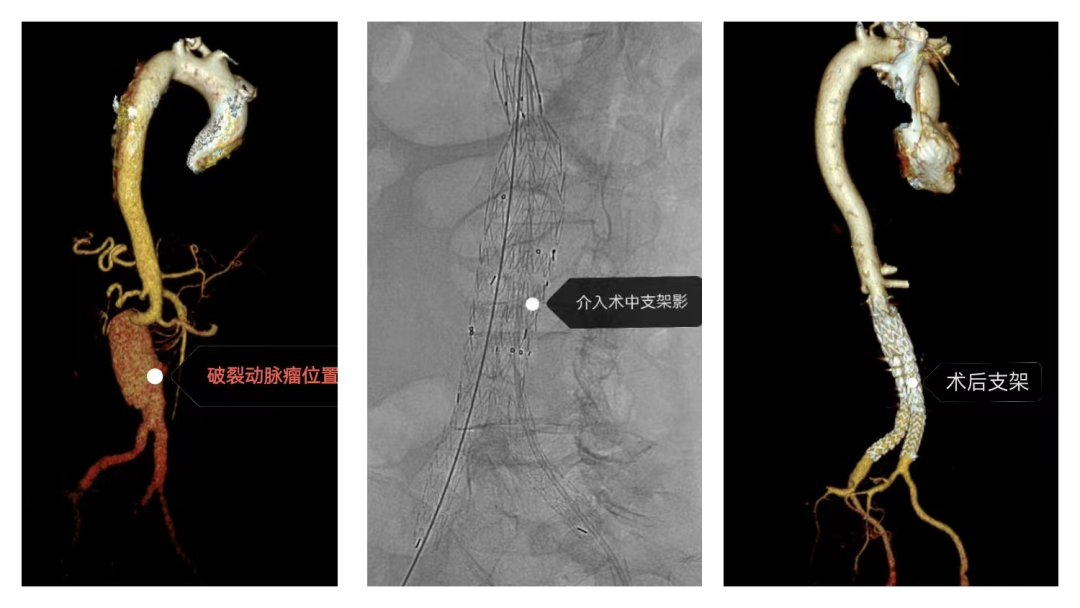

近日,45岁的患者黄女士因腹主动脉瘤破裂,性命垂危。关键时刻,我市医共体的高效协同救治体系发挥巨大作用,患者被紧急转送到兴宁市人民医院,心胸外科团队及时开展手术抢救,患者生命得以成功挽救。 6月25日,伴随着120清脆的鸣笛声,兴宁市人民医院急诊科接到了转送来的患者黄女士,患者因下腹部撕裂样疼痛入院,接诊医生认真询问病史及查体,警觉发现病情复杂,在行全主动脉CTA检查时,迅速联系医务科启动“绿色通道”,请心胸外科、重症医学科、麻醉科急会诊。CTA图像显示,患者腹主动脉瘤已经出现破裂,腹腔大量积血,血管条件极差,生命危在旦夕。心胸外科曾伟生教授和闫玉生教授在查看报告后,考虑病情紧急,必须立即手术,与患者及家属充分沟通后,决定立即行腹主动脉瘤覆膜支架腔内隔绝术封堵破口。 手术难度大、风险高,闫玉生教授率领心胸外科团队,联合重症医学科、急诊科、放射科、介入室、麻醉科等多个学科,研究讨论手术方案、准备手术,经过紧张周密的术前准备工作,在当天下午就为患者开展手术。在麻醉科行气管插管全麻后行腹主动脉瘤覆膜支架隔绝术+双侧髂总动脉腔内隔绝术,手术中,黄女士因破裂口位于主干道上,出血量大,一度出现血压及心率持续下降的危情,闫玉生教授及其团队有条不紊,想尽办法维持患者血压心率稳定,并精准地释放支架阻断了破口,争分夺秒与“死神”赛跑,在心胸团队和多学科的通力合作下,经过6个多小时手术,患者成功脱离生命危险。 经过半个月的悉心治疗,黄女士在7月10日顺利出院。“术后的康复很关键,出院后至少三个月到半年不能剧烈运动,注意休息,保持良好生活习惯,记得按时随访复查……“”闫教授对黄女士及家属仔细叮嘱注意事项。 据介绍,腹主动脉瘤破裂(rAAA)是一种致死率相当高的疾病,死亡率高达85%,约2/3的患者在到达医院前死亡,对于存活下来接受手术的患者,围手术期死亡率仍高达41%~48%,被医学界称为藏在人体腹腔的“定时炸弹”。闫教授提醒,大多数腹主动脉瘤患者在血管破裂之前几乎没有症状,或者轻微腹痛不适,很容易被忽视,预防腹主动脉瘤要养成良好的生活习惯,积极控制高血压、高血脂、动脉硬化等危险因素,戒烟等。一旦发现腹主动脉瘤,应积极控制血压,稳定情绪,避免用力咳嗽、血压波动等,以最大限度降低动脉瘤的破裂风险,同时应就近及时就医。 “这次成功的转诊救治案例,展现了我市医共体的高效协同救治能力,也凸显了医共体总院特聘专家教授团队人才资源和技术优势,在这种机制联动配合下,医疗服务跑出了“加速度”,患者在家门口就能得到更及时更精准的救治。”市人民医院名誉院长、特聘教授曾伟生说。 实施此类比肩省级大型医院技术的高难度手术,在兴宁市人民医院已不是个例。据统计,2020年以来,该院心胸外科已成功完成二尖瓣置换术、三尖瓣成形术、主动脉弓置换术等复杂四级手术100多例。介入治疗水平上新台阶,每年开展介入手术1300多例,其中心脏介入手术1200多例、外周介入手术100多例。 学科和人才的发展推动医院走上快速发展之路。近年来,兴宁市人民医院坚持“科技兴院、人才强院”的医院战略管理方针,以二甲复审为契机,以创建三级医院为抓手,以学科建设和人才培养为导向,通过“筑巢引凤”“借鸡生蛋”“人才共享”等方式,走出了一条医院可持续发展、高质量发展之路。医院2022年4月入选国家“千县工程”县医院综合能力提升工作县医院名单,取得了2022年全省263家二级综合医院中DRGs综合评价排名第一名。有神经内科、神经外科、普通外科、全科医学科、放射科、医学检验科等6个市级临床重点专科。现有特聘专家教授19人。胸痛中心于2023年2月通过广东省胸痛中心协会认证。创伤中心于2024年7月通过广东省三级创伤中心建设单位评审。呼吸与危重症医学科于2021年通过国家呼吸与危重症医学科(PCCM) 规范化建设项目认证优秀单位,2022年还荣获第九届“县域医疗榜样力量”系列评选奖项“学科建设卓越奖”。 “我院作为医共体总院,充分发挥龙头纽带作用,积极加强与基层医院联动合作,通过专家下沉、技术帮扶、人才培养、信息互通等方式,实现了资源共享,互赢共惠,联动发展,努力构建“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗新格局。”市人民医院负责人刘示表示,下一步,总院将持续推动医院各项工作向纵深发展,做强医共体总院龙头,加强学科建设、人才培养,全面提升医疗技术水平和服务能力,让优质医疗资源惠及更多群众,推动“百千万工程”在卫生健康领域落地落实。