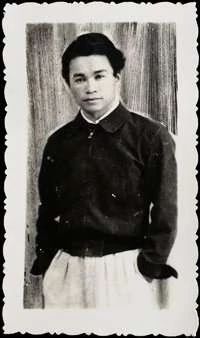

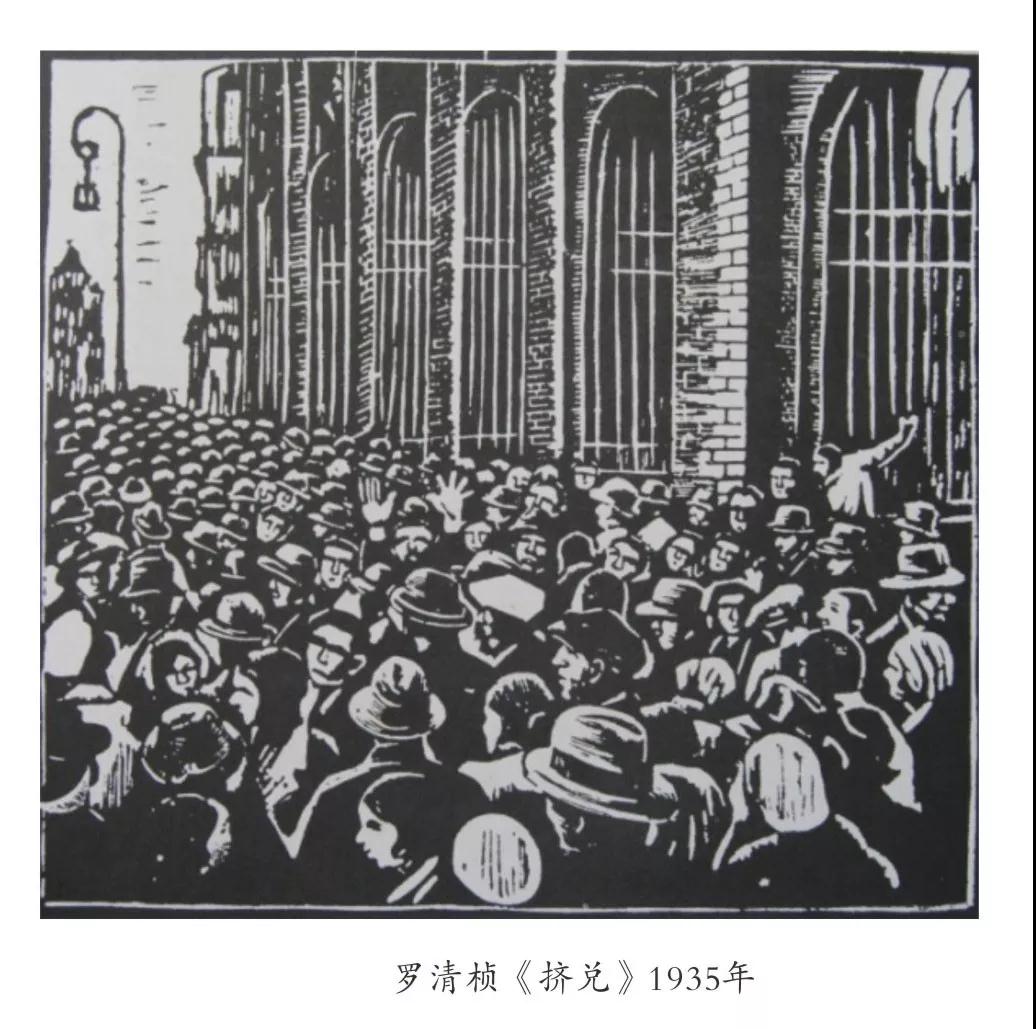

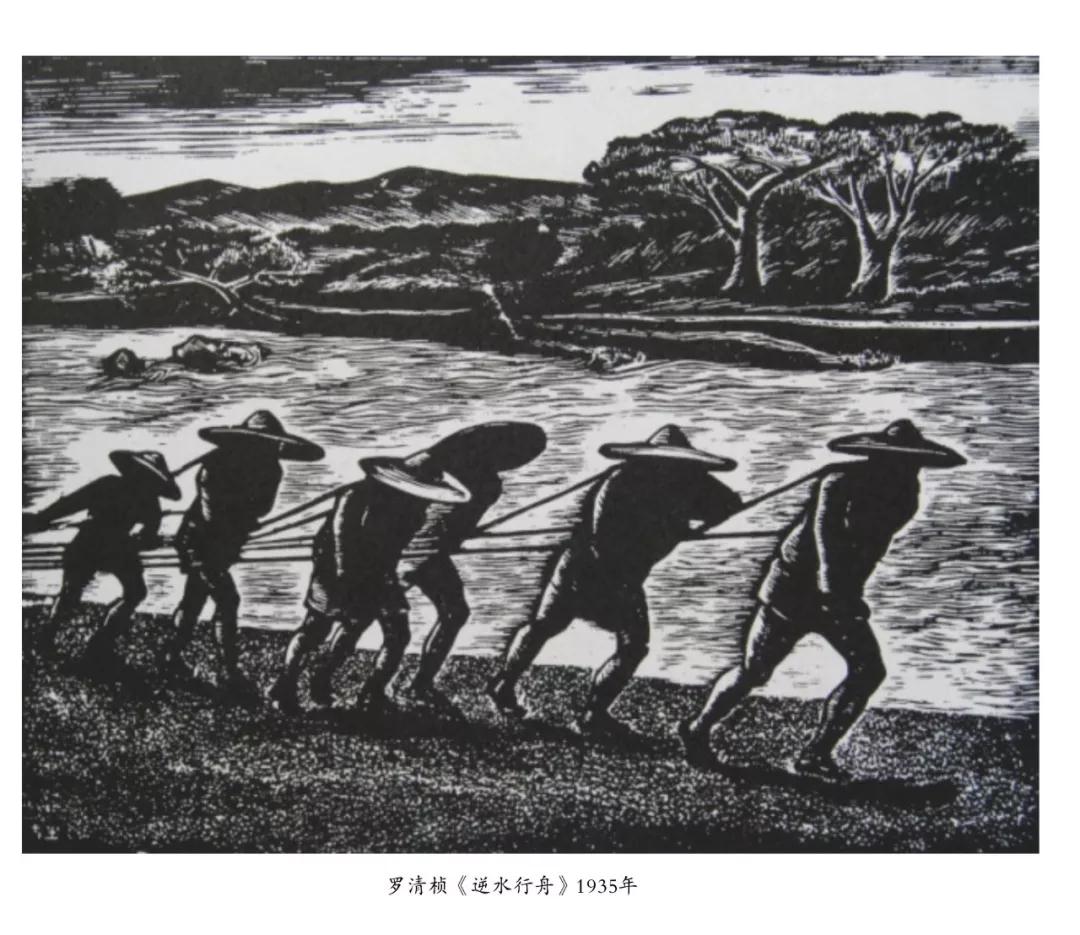

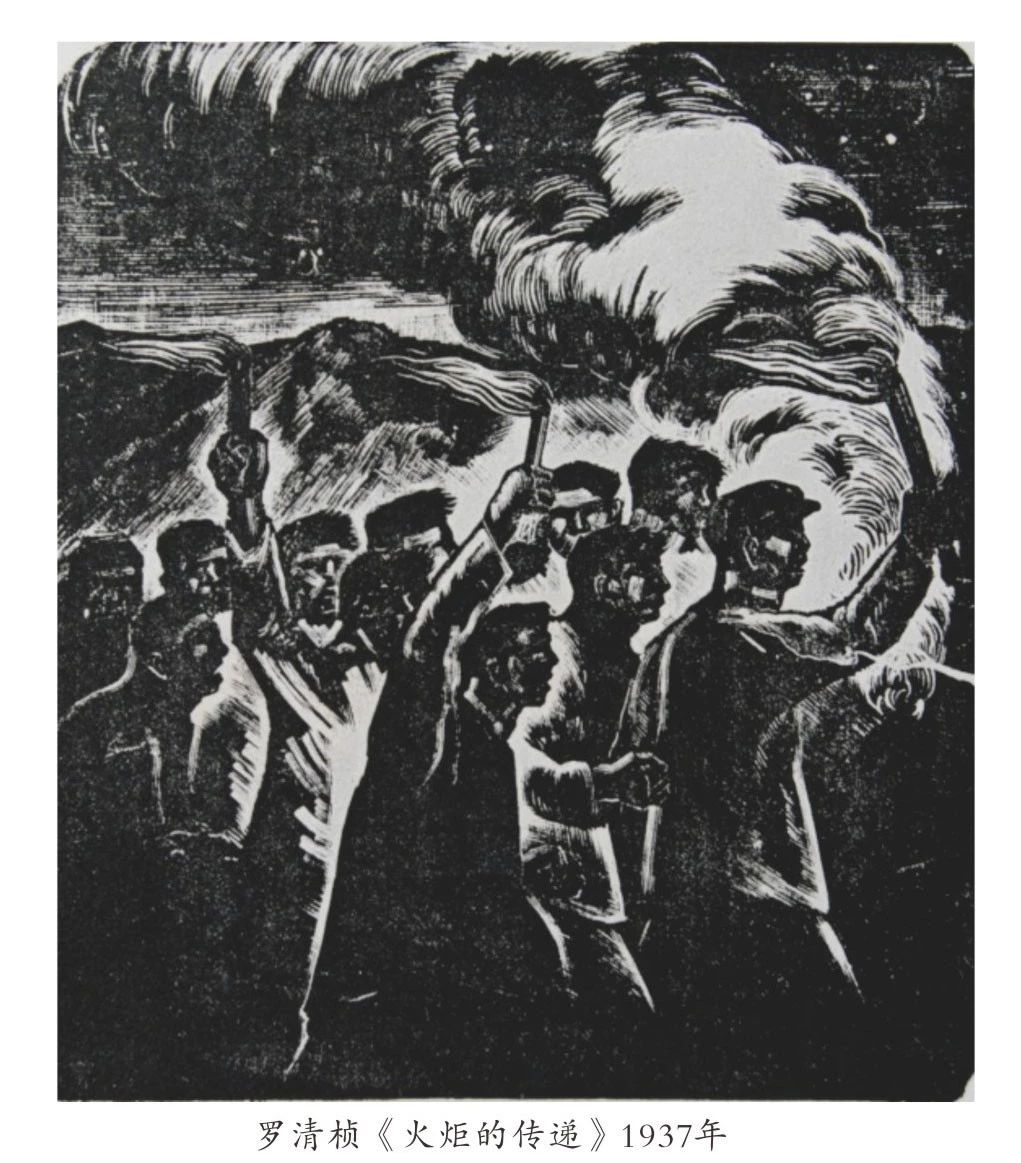

现当代广东兴宁籍著名画家解读--罗清桢 罗清桢,广东兴宁宁新镇高陂村人。著名版画家,新兴版画运动先驱。代表作有《韩江舟子》《晨务》《爸爸还在工厂里》《起卸工人》《前瞻中的回忆》等,作品到法国、苏联参展,均获国际版画艺术界好评和奖励。其创作的《全国人民总动员》《抗战三部曲》《战地真容》等一系列战斗性强、艺术性高的作品,也深受全国人民欢迎。 为劳苦大众呐喊 为抗日救国冲锋——解读中国新兴版画运动的先锋罗清桢和他的艺术成就(文 / 陈其伟) 由伟大的文学家、思想家鲁迅先生倡导和培植的中国新兴版画艺术,已迎来了80年的华诞,为中国现代美术史写下了最光辉的篇章。广东兴宁宁新人罗清桢(1905年5月—1942年11月)是中国新兴版画运动的先锋,是我国第一代版画家中名闻中外的佼佼者。鲁迅对罗清桢的艺术成就评价很高:“擅长木刻的,广东较多,我以为最好的就是李桦和罗清桢。”“罗李二人,其技术在中国是很好的。”这个评价,足以说明罗清桢及其艺术成就在中国现代版画史上的地位和分量。 1991年9月,为纪念鲁迅诞辰110周年暨中国新兴版画运动60周年,上海鲁迅纪念馆和江苏古籍出版社编辑出版了一部巨型画册:《版画纪程——鲁迅藏中国现代木刻全集》。全书共五册,1700余页,收入鲁迅收藏的中国现代木刻作品约1800幅,作者140余人。其用纸之讲究,印刷之精美,版本之豪华,是国内出版物中少见的,《版画纪程》收入兴宁籍作者五人作品195幅。其中罗清桢的个人专集3集,作品50幅,刊物发表作品4幅,散页作品20幅,共计74幅。 在鲁迅的教导下成长 罗清桢于1905年出生于兴宁市宁中镇高陂村一户贫苦农家,少年失学,自幼酷爱绘画艺术,16岁才读完小学,因家境困难无法继续升学,只好在家以磨豆腐为生,并在叔辈资助下才读完中学。在小学教书一年半中,罗清桢进一步接触了社会各个阶层,看清了旧社会的黑暗和反动统治的腐朽丑恶。他说:“社会的黑暗,激起了我的愤怒,农村的衰落,使我无限痛苦。”并决心以绘画为武器向黑暗社会做斗争。靠自己教书的积蓄和借高利贷,罗清桢才进了上海新华艺专学习绘画,中途两次因经济困难而停学再继续教小学,前后花了六年时间才在新华艺专毕业,获得优良奖,打下了扎实的绘画基础。 鲁迅与青年木刻家,左起:鲁迅、林夫、曹白、白危、陈烟桥。1936年10月8日 中国的版画家们把鲁迅先生称作“中国现代版画之父”。罗清桢参加新兴版画运动,走上木刻创作的道路,是在鲁迅先生指引、教导下开始和成长的。1930年2月8日,在人生理想和前途中迷惘彷徨的罗清桢在同学同乡陈铁耕的启发下,与他一起到上海中华艺术大学听鲁迅关于“近代美术思潮”的演讲,在黑暗中找到了前进的方向,从而激发了他从事木刻创作的欲望,大概这是他第一次见到鲁迅。1931年8月17日—22日,鲁迅主持举办了中国美术史上的第一个版画培训班。在13个学员中,有陈铁耕等5个兴宁人。1932年暑假,罗清桢回到兴宁老家见到陈铁耕,听他介绍鲁迅在上海举办木刻讲习班,请日本美术家内山嘉吉讲授木刻方法,自任翻译的情况后,他决心按照鲁迅的指引,更坚定地选择以木刻艺术作为向黑暗社会战斗的武器。仅短短五个月时间,他就刻成了50多幅木刻画,选出其中较好的《上海黄浦滩头》《起卸工人》《挤兑》《劳动节》等10幅,印成《清桢木刻画第一辑》,寄给鲁迅先生请教。从1933年7月起至1936年10月鲁迅先生逝世止,罗清桢与鲁迅通信及互赠书画刊物等近50次。 根据《鲁迅日记》的记载,罗清桢也许是所有木刻青年中第一个与鲁迅先生通信的人,通信时间大约在1933年7月间。现在可见的信,是鲁迅收到《清桢木刻画第一辑》后的一封回信,时间是7月6日夜。在这封信中,鲁迅除了对罗清桢的一些作品做出评价外,还说了一段对日后中国的新兴木刻运动的发展非常有意义的话:“中国提供木刻无几时,又没有参考品可看,真是令学习者为难,近与文学社商量,希其每期印现代木刻六幅,但尚未得答复也。” 这大概也是鲁迅先生自己以后为何致力于介绍优秀的国外和国内木刻精品的原因。之后,罗清桢每有新作,都寄给了鲁迅,前后总共有近100幅。在《鲁迅全集》中,收入了致罗清桢的信达20封之多,是近代版画家中保存鲁迅复信较多的人之一。 鲁迅所倡导和追求的版画,是“作者捏刀向木,直刻下去”的有别于欧美风格的中国版画。鲁迅主张创作反映中国现实的、特别强调地方色彩的版画,他经常通过书信指导青年画家进行创作。鲁迅对罗清桢版画创作指导之精确、细致和具体是非常感人的。仅举两例即可说明,如:“蒙赐示并木刻四幅,甚感。《起卸工人》经修改后,荒凉之感确已减少,比初印为好了,新作二幅均佳,但各有一缺点:《柳荫之下》路欠分明;《黄埔滩头》的烟囱之烟,惜不与云相连接(1933年9月29日致罗清桢)。” 第二个例子:“来函并木刻《法国公园》收到,谢谢。这一枚也好的,但我以为一个工人的脚,不大合于现实,这是因为对人体的表现,还未纯熟的缘故。”“黄埔滩头风景亦早收到了。广东的山水、风俗、动植,知道的人并不多,如取作题材,多表现些地方色彩,一定更有意思,先生何妨试作几幅呢(1933年10月26日致罗清桢)。” 鲁迅对罗清桢的木刻和改用土纸印木刻画,评价很高。为了帮助罗清桢提高木刻艺术水平,鲁迅还经常寄赠中外木刻图刊给他。如《一个人的受难》《引玉集》《新俄画选》《死魂灵百图》等。 1934年夏天,罗清桢和同乡版画家张慧在上海几次见到鲁迅。鲁迅总是亲切地教导他们,对罗清桢的创作思想、构图、素描、刀法都给予具体的指点,还送给他一张茶褐色的签名照片。在鲁迅的教诲下,罗清桢深深懂得“当革命时,版画之用最广”,从而确立了自己的创作道路,立志做一个人民大众的艺术家。他在1935年的一篇记述中写道:“要以钢刀代替笔,与所有的中国热血青年一道,共同揭发社会的黑暗”。把旧中国“推向光明大道”,并坚信这个愿望在“不久的将来,必定会实现。”在鲁迅的指导下,罗清桢的版画技法迅速提高,独树一帜,成为我国早期版画家中的一位知名度很高的版画家。 人民大众的艺术家 新兴版画运动,诞生于中国现代美术处于“为艺术而艺术”,脱离现实,脱离人民,陶醉在“象牙之塔”的时代。只有新兴版画于20世纪30年代高举“普罗艺术”的战斗旗帜,冲破国民党反动派和日本侵略者的压迫和摧残,表现了祖国的灾难和不幸,反映人民大众的痛苦和抗争。罗清桢为什么会激情万丈地投身于新兴版画运动?从他在1935年出版的《清桢木刻画(第三集)》的自序中可以找到答案:“我学习木刻,与所有的中国的热血青年的力量,共同揭发社会的黑暗,暴露现实,把这半死不活的中国农村经济,推向光明大道,把这毫不清明的政治现状,转向好的方面去。把这完全不像人所过的奴隶生活结束,达到我们真正民主的实现。这个愿望,我相信不久的将来,必定会实现的。”罗清桢在白色恐怖的恶劣环境里,坚持植根于劳苦大众之中,创作了无数洋溢着强烈时代精神的主旋律版画,又刻制了大量精美高雅的、抒情的、充满地方色彩的风物版画,还有叙事性很强的连环画和组画,在中国美术界和社会各界引起了巨大的反响,不愧是新兴版画的先锋战士! 1934年1月,鲁迅为了把中国现代版画推向世界,挑选了中国青年木刻家的作品58幅,寄给法共《人道报》主编保罗·瓦扬古久列、法国《观察》杂志记者绮达·谭丽德夫妇,由他们负责在法国和苏联展出。在这次展出的作品中,有罗清桢的《挤兑》等6幅及他的梅县松口中学生的5幅,几乎占全部寄展作品的五分之一。 同年5月,罗清桢将新作《清桢木刻画第二辑》寄给鲁迅。鲁迅回信说:“这一辑‘佳作甚多’。”并挑选了《爸爸还在工厂里》《静物》《韩江舟子》《夜渡》等4幅,连同黄新波、陈烟桥、陈铁耕等八人的作品共24幅,编成《木刻纪程》在上海自费出版。在一本木刻集中收有个人那么多的作品,可见鲁迅当时对罗清桢版画艺术成就的肯定和推崇,实属难能可贵! 1934年冬,平津木刻研究会发起组织全国木刻联合展览会。罗清桢的作品除了自选20余幅寄去外,鲁迅又另选了6幅寄去。罗清桢的作品在这次展览会中占有重要地位。他在这时期的新作有《放牧》《放牧归来》《向何处》《逆水行舟》等多幅作品。 1935年春,《清桢木刻画第三辑》出版。 1936年6月,罗清桢东渡日本、观摩东京艺术,拜访了日本艺术家伊藤廉、清水登之等,彼此互赠画册,还会见了旅日的广东木刻家黄新波。由于他发现自己已受到日本警察的监视,遂于8月回国,仍回梅县松口中学任教,组织起“黑白木刻研究会”,培养了一批木刻青年,出版了两期《松口木刻》画刊,由鲁迅先生亲自为封面题字,并于1936年元旦举办了“全国木刻展览”。 1936年秋,罗清桢到大埔县百侯中学任教,受到代校长老共产党员罗明的热情关照,此后政治思想迅速提高,艺术创作也打开了更广阔的天地。在这一时期,他创作了反映苏联革命和建设的《阵行》《光明的枢纽》《前瞻中的回忆》(获莫斯科国际版画展一等奖)和反映抗日战争形势逐渐明朗的《晨雾》等作品。前两幅直接刻画了列宁、斯大林的光辉形象,刀法细腻刚劲。1937年7月,抗日战争爆发后,他更以火样的热情投入抗日宣传工作,相继刻出了《残酷的轰炸》《咆哮》《火炬的传送》《全国人民总动员》《准备收复失地》和《汽笛响了》(曾获莫斯科国际版画展二等奖)等一系列作品,配上诗歌,印成宣传卡,在广东各地广泛流传。这个时期罗清桢作品的思想性、战斗性和艺术性的完美统一,达到了巅峰,作品严谨精细、黑白鲜明、粗犷豪放的版画技法已达到更高的水平。 1937年下学期,罗清桢把当地爱好美术的中小学师生和在乡青年组织起来,成立“百侯战时美术研究会”,以美术创作为主,开展抗日宣传活动。罗清桢在教学中,也完全改变了过去只教技术,不教政治的纯艺术态度。教育学生只有共产党才能救中国,启发青年积极探索人生的价值和意义。把苏联十月革命胜利后建设社会主义的新鲜事物,还有全国抗日战争的形势告诉学生。在中国新兴版画运动早期出现的众多版画作品集中,有专家认为有三本木刻集引人注目,都是三所中学的师生创作——上海吴淞中学的《中华木刻集》,广东梅县松口中学的《松中木刻》和广东汕头的《廻澜木刻》。虽然它们并不是当时著名的专业团体或主流木刻家所为,但影响很广,《松中木刻》正是罗清桢领导和指导下的师生创作的成果。这也映衬出中国新兴木刻的普及程度。鲁迅先生还专门为此事在1934年10月1日给罗清桢专信,在信中谈了他对编印学生木刻作品的看法。 罗清桢的创作态度是非常严肃认真的,恪守着鲁迅“绝不马虎下刀”的信条,把耳闻目睹的劳苦大众的苦难生活作为创作素材,抨击旧社会的黑暗。为了创作表现码头工人的作品,1938年暑假,他特地奔赴汕头,和码头工人一起劳动,一起睡街头,深入体验码头工人的生存状态和思想感情。在全国文艺界传为美谈!这一年,他刻出了描写八路军抗战的《抗战三部曲》《总动员》《出发》《突击》和《号角》《追击》《在工作中》等热情歌颂抗日战争的作品。 1940年春,罗清桢抱着为祖国、为人民创作《中国人民抗战史画》的宏愿,到赣北前线上高县,在第四战区第十九集团罗卓英部的《华光日报》担任副刊《战地真容》的主编。在赣北前线,短短一年多的时间里,罗清桢经历了有名的上高战役,创作了《菜刀下的鬼子》《机智杀敌》《敌后行》《劫后再生》等70多幅木刻画和30幅连环木刻《一个难童的故事》,反映了老百姓的深沉苦难和强烈呼声,有力地揭露了日本侵略者的血腥暴行。正当这位艺术家创作热情极端旺盛之际,由于在赣北前线经常和苏联顾问班凯维赤、夏露夫联系接触,把作品交他们转苏联木刻家交换,渴望去苏联深造的意念。因此竟被反动头子罗卓英怀疑和迫害,使他的身心受到严重创伤。 1942年2月,罗清桢借故摆脱反动派的软禁,返回兴宁后,又到大埔县百侯中学执教。反动头子罗卓英仍不甘休,指使其部属把他抓去秘密审讯,灌辣椒水严刑吊打,而致患上肠蛊症,又无钱医治,贫病交加,他在病危时愤恨地说:“我们刻木刻也犯罪,真是岂有此理!” 正处在艺术巅峰期的罗清桢,于1942年11月15日不幸在家病逝,时年仅37岁。他的英年早逝引起了岭东和抗战大后方文艺界的震动,《新华日报》在1942年11月24日发表了著名版画家王琦《悼罗清桢与魏磊》一文,《大公报》等报刊发表悼念罗清桢的文章,人们无不扼腕叹息,这是中国美术界的一大损失! 版画之乡花烂漫 罗清桢秉性耿直豪爽,热情坦诚,对穷苦农民深切同情,对黑暗社会疾恶如仇、刚正不阿。罗清桢的创作道路和艺术成就整整影响了几代人,在现代中国美术史上写下了光辉的篇章。我国许多著名版画家如李桦、陈铁耕、陈卓坤、黄新波、张惠、罗映球、荒烟、王立等人,都曾深受其影响和得其扶持。在罗清桢短暂的一生中,主要的作品有三集《清桢木刻画》,现在能见到的大概有三个版本,书名分别为:《清桢木刻画(第一集)》《清桢木刻画(第二集)》《清桢木刻画(第三集)》,书名分别由一梅、刘既漂和叶灵凤题写。第一集的小引由一梅撰写,用的是文言体。第二和第三集均由作者自写序,特别是第三集的序——《自我习作木刻以来》,像是一篇作者简介。第二集的封面由著名画家、兴宁同乡刘既漂题写。中华人民共和国成立后,为了纪念这位中国新兴版画运动的先锋,1958年由上海人民美术出版社隆重出版了由他的挚友张慧主编的《罗清桢木刻作品选集》。 罗清桢的故乡兴宁是粤东北的一个山区县级市,经济欠发达,但文化艺术底蕴非常深厚。罗清桢生前的版画艺术历经几代人的努力,在兴宁已打下了坚实的群众基础。1980年6月,在罗映球、王立等前辈版画家的倡导组织下,兴宁美术界成立了“清桢版画会”。三十多年的风风雨雨,版画会岿然不倒,会员遍及粤东各县和穗、深、珠、港等地。先后出版了四集会员作品选集和八位个人作品选集。我国著名版画家李桦、古元、彦涵、王琦等人均为画集题词或来信勉励。《南方日报》《深圳特区报》和《梅州日报》等报纸曾多次发表专刊予以推介兴宁版画。 1991年1月31日,中国版画家协会在北京寄来致兴宁清桢版画会成立10周年的贺词。贺词的首句“兴宁是我国南方版画之乡”便肯定了兴宁版画的历史地位,并对兴宁版画的后续发展寄予厚望。从1930年新兴版画运动迄今,八十多年过去了。历经各种艺术思潮的冲击,饱尝高潮与低潮轮回的辛酸,兴宁版画依然在生存,在传承,在发展。 2009年11月和12月,“1930—2009兴宁现当代版画展”分别在兴宁和梅州市先后隆重推出,在社会上引起了巨大的反响!近百位几代版画家和作者的作品向人们整体亮相,展示了兴宁现当代版画发展的历史轨迹和艺术成就,成为中国新兴版画80年来生动的缩影和有力的见证。 我国著名版画家、广东美协副主席肖映川在梅州市展出的开幕式上代表广东美协致辞时说:“看了兴宁现当代版画展,大激动人心了!兴宁不愧是我国新兴版画的红色根据地!” 2011年6月,兴宁现当代版画作品展在珠海古元美术馆隆重展出,同样引起了巨大的反响,罗清桢的英名广泛传扬,罗清桢的业绩永垂史册,兴宁版画必定会沿着先辈们开创的艺术道路继续奋进,永不停步! 文章来源:文化参考报大美术周刊